Être placé en centre de rétention administrative est une situation difficile qui soulève de nombreuses interrogations. Lorsqu’une personne fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), elle peut être retenue dans un CRA en attendant son expulsion. Cependant, les personnes concernées disposent de recours pour contester leur rétention et défendre leurs droits. Comprendre les procédures et les moyens juridiques permet d’agir rapidement et efficacement. Olivia Zahedi, avocate experte en droit des étrangers, vous détaille les solutions pour contester une rétention administrative et une expulsion.

Rétention administrative : comprendre le cadre légal

Qu’est-ce qu’un centre de rétention administrative ?

Un centre de rétention administrative (CRA) est un établissement où les étrangers en situation irrégulière sont placés en attendant leur expulsion. Il en existe 25 en France. Les retenus disposent de certains droits, notamment l’accès à un avocat et à des soins médicaux. Toutefois, ils ne peuvent pas quitter le centre de leur propre initiative.

En France, la durée maximale de rétention administrative est fixée à 90 jours.

Depuis 2017, le nombre de places disponibles dans les CRA a considérablement augmenté, passant de 1400 à 1869. Conformément à la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI), l’objectif est d’atteindre 3 000 places d’ici 2027.

Quelle est la différence entre rétention administrative et détention ?

- La rétention administrative est une mesure privative de liberté décidée par l’administration pour organiser l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.

- La détention est une peine prononcée par un tribunal à la suite d’une condamnation pénale.

Un retenu en CRA n’est pas un détenu : il n’a pas commis d’infraction pénale mais est en situation irrégulière. Les conditions de rétention sont plus souples que celles de la détention en prison.

Qui peut être placé en rétention administrative ?

Les personnes placées en rétention administrative font l’objet d’une mesure d’éloignement, notamment pour :

- Décision d’expulsion prise par la préfecture

- Absence de titre de séjour valide.

- Entrée irrégulière sur le territoire.

- Refus d’exécution d’une OQTF.

Les placements surviennent souvent après une sortie de prison (23,54 %), un contrôle de police (22,47 %) ou une arrestation en préfecture (13,64 %). Ils peuvent aussi résulter d’une interpellation à la frontière (7,55 %), d’un contrôle routier (6,96 %) ou en gare (6,11 %). D’autres cas incluent l’arrestation à domicile, après pointage au commissariat ou la remise par un État membre. (sources ASSFAM)

Etrangers en rétention administrative, quels sont vos droits ?

- Droit à l’information : Dès son arrivée en CRA, l’étranger reçoit un document expliquant ses droits et les recours possibles.

- Droit à la communication : autorisation à communiquer avec ses proches et son consulat. Des visites sont possibles selon les horaires du CRA.

- Droit à la consultation médicale : Il peut demander un examen médical et bénéficier de soins pris en charge durant sa rétention.

- Droit à une aide administrative : Les agents de l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) l’aident dans l’organisation de son retour et l’informent sur ses options.

- Droit à une aide juridictionnelle : Il peut solliciter une prise en charge des frais de justice pour accéder à un avocat et défendre ses droits (en fonction des revenus et du patrimoine du demandeur).

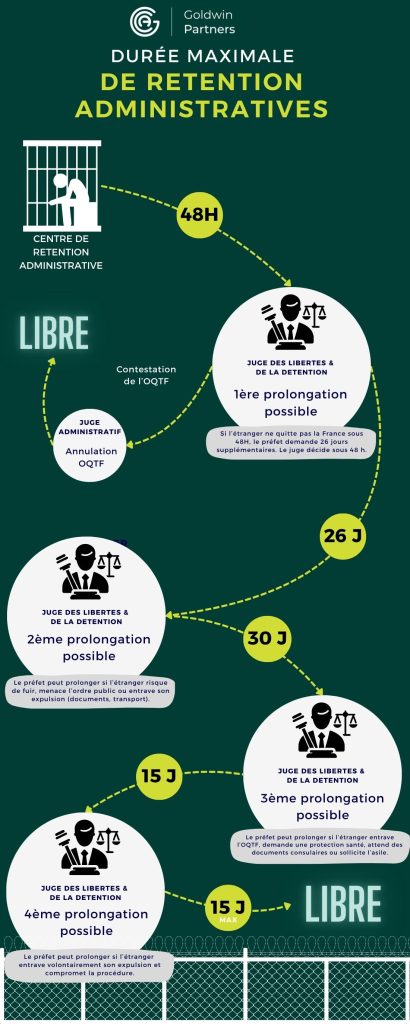

Durée de rétention : 4 prolongations possibles

Pour mieux comprendre la durée de rétention administrative Télécharger ici l’infographie en PDF

Lorsqu’un étranger en situation irrégulière est interpellé, l’autorité administrative compétente, généralement le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de son placement en rétention administrative pour une durée initiale de 4 jours.

Ce placement vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, notamment lorsque l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français ou présente un risque de fuite.

Première prolongation (26 jours)

Si, au terme des quatre premiers jours, l’éloignement n’a pas été réalisé, le préfet peut saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour demander une prolongation de la rétention de vingt-six jours supplémentaires. Le JLD dispose de 48 heures pour statuer sur cette demande. En cas de refus, l’étranger peut être assigné à résidence

Deuxième prolongation (30 jours)

Si l’étranger n’est toujours pas éloigné après cette période et que des circonstances particulières le justifient, telles qu’un risque de fuite, une menace à l’ordre public, ou des obstacles à l’exécution de l’éloignement (par exemple, destruction volontaire de documents d’identité ou absence de moyens de transport disponibles), le préfet peut solliciter une nouvelle prolongation de trente jours auprès du JLD

Prolongations supplémentaires (15 jours chacune)

Dans des situations exceptionnelles, notamment si l’étranger fait obstruction à l’exécution de l’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF), dépose une demande de protection pour raisons de santé, attend la délivrance de documents consulaires, ou présente une demande d’asile en rétention, le préfet peut demander des prolongations supplémentaires de quinze jours chacune. La durée totale de la rétention ne peut toutefois excéder quatre-vingt-dix jours

Des discussions sont en cours pour porter la durée maximale de rétention à 210 jours, afin de faciliter l’exécution des mesures d’éloignement (source Le Monde)

Quels recours pour contester la rétention administrative ?

Saisir le juge des libertés et de la détention (JLD)

Le juge des libertés et de la détention examine la légalité de la rétention.

- Il intervient sous 48 heures après le placement en rétention.

- Il peut décider de la remise en liberté pour vice de procédure.

- Il vérifie si les conditions de rétention sont régulières.

Faire appel à un avocat spécialisé

Un avocat en droit des étrangers est essentiel pour préparer la défense.

- Il peut contester la légalité de la rétention.

- Il accompagne dans la procédure de recours.

- Une aide juridictionnelle peut être demandée pour financer ses honoraires.

Par exemple, des personnes retenues en CRA ont pu obtenir l’annulation de la décision de rétention et leur remise en liberté en contestant, par le biais de leur avocats, l’absence de cabine téléphonique, ce qui constituait une atteinte aux droits de la défense.

Peut-on demander une libération pour raisons médicales ou familiales ?

Dans certains cas, un retenu peut demander une remise en liberté pour motifs humanitaires.

- L’état de santé doit rendre la rétention incompatible.

- Une situation familiale exceptionnelle peut être prise en compte.

- Un certificat médical ou des preuves justificatives sont exigés.

Quelles conséquences après une libération ou une expulsion ?

Que faire après une libération du centre de rétention ?

Une fois libéré, il est possible d’engager des démarches pour obtenir un titre de séjour.

- Déposer une demande de régularisation.

- Se présenter en préfecture avec les justificatifs.

- Respecter les obligations administratives post-libération.

Expulsion du territoire : quelles restrictions ?

Lorsqu’une personne est expulsée de France, l’administration lui impose généralement une interdiction de retour d’une durée de 1 à 5 ans, selon la gravité de la situation. Pendant cette période, elle ne peut pas revenir légalement sur le territoire.

Toutefois, elle peut demander une levée de l’interdiction, à condition d’apporter des éléments nouveaux. Une évolution de sa situation personnelle, une justification d’intégration dans son pays d’accueil ou un motif humanitaire peuvent appuyer sa demande. Les autorités françaises examinent ces requêtes au cas par cas. Une assistance juridique peut augmenter les chances d’obtenir une décision favorable.

Conclusion

Lorsqu’une personne est placée en centre de rétention administrative, elle se retrouve privée de liberté dans l’attente d’une expulsion. Pourtant, des recours existent pour contester cette mesure. Il est possible de saisir un juge pour vérifier la légalité de la rétention, demander une libération pour raisons médicales ou humanitaires, ou encore faire appel à un avocat spécialisé pour défendre ses droits. La durée de rétention peut être prolongée, mais elle ne peut dépasser 90 jours, sauf en cas de réforme législative. Après une libération, il est parfois envisageable de régulariser sa situation, tandis qu’une expulsion entraîne généralement une interdiction de retour sur le territoire.

Être placé en rétention ne signifie pas qu’il n’y a pas d’issue. Comment sortir d’un centre de rétention administrative ? La réponse dépend de la rapidité avec laquelle les recours sont engagés. Plus vous agissez tôt, plus vous avez de chances d’éviter l’expulsion. Le Cabinet Goldwin Partners, expert en droit des étrangers, vous accompagne pour défendre vos droits et obtenir votre libération. Contactez-nous dès maintenant pour une assistance juridique immédiate.

QUESTIONS FREQUENTES SUR LA RETENTION ADMINISTRATIVE

Quels sont les droits des personnes en centre de rétention administrative ?

Les retenus ont le droit d’être assistés par un avocat, de recevoir des soins médicaux et de contester leur rétention devant le juge des libertés et de la détention ou le tribunal administratif, ce qui peut conduire à leur libération sous certaines conditions.

Combien de temps peut durer une rétention administrative ?

La rétention administrative dure initialement 48 heures mais peut être prolongée par décision judiciaire jusqu’à 90 jours maximum (120 jours si l’individu a été condamné ou est expulsé pour des faits qui constitueraient des activités à caractère terroriste) ). Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut ordonner une libération anticipée si des irrégularités sont constatées.

Pour en savoir plus sur la durée d’une OQTF et les recours après une OQTF, consultez notre article dédié.

Peut-on être expulsé immédiatement après une décision de rétention ?

Oui, l’expulsion peut être exécutée rapidement après une rétention. Cependant, si un recours est déposé devant le tribunal administratif ou une demande de suspension introduite, l’expulsion est temporairement suspendue jusqu’à la décision du juge.

Comment contester une décision de placement en centre de rétention ?

Un retenu peut également contester la décision d’éloignement en déposant un recours devant le Juge administratif. Si la décision d’éloignement est annulée cela entraine la fin du placement en CRA de l’étranger.

Comment obtenir un avocat pour contester une rétention administrative ?

Un retenu peut demander l’aide d’un avocat pour assurer sa défense. De plus, il peut solliciter l’aide juridictionnelle afin de couvrir les frais d’avocat, sous réserve de remplir les conditions de ressources exigées par l’administration.

Le Cabinet Goldwin Partners, qui détient une expertise en droit des étrangers, a déjà assisté de nombreux étrangers soumis à une OQTF ou à une rétention administrative.