Recevoir une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, c’est plus qu’une décision administrative : c’est un séisme personnel. En quelques lignes signées par un préfet, une vie bascule. Vous lisez la notification, la date, le mot “départ volontaire” ou “48 heures”, et tout s’embrouille. Pourtant, cette mesure n’est pas une fatalité.

En France, le droit prévoit plusieurs recours pour contester une OQTF, même lorsqu’elle semble injuste ou précipitée. Chaque dossier déposé devant le tribunal administratif est susceptible de changer l’issue d’une procédure. Avec l’aide d’un avocat expérimenté, il est possible de relever des erreurs ou manquements légaux susceptibles de conduire à l’annulation de la décision et/ou à la suspension de son exécution.

Le cabinet G-Partners est un cabinet d’avocats expert en OQTF et en droit des étrangers qui accompagne les personnes concernées en formant un recours contentieux solide qui permettra de prouver la légalité de leur séjour sur le territoire français.

L’essentiel à retenir

- Agir vite est essentiel : le délai pour contester une OQTF varie selon le cas (48 h, 7 j ou 1 mois) et commence dès la notification, pas à la récupération du courrier.

- Trois recours sont possibles : gracieux, hiérarchique et contentieux — seul le recours contentieux devant le juge administratif a un effet suspensif immédiat.

- Se faire assister par un avocat spécialisé en droit des étrangers augmente vos chances d’annulation de l’OQTF puisqu’il sera en mesure d’identifier les erreurs de droit éventuellement commises par la Préfecture.

- Produire des preuves concrètes (emploi, famille, études, résidence) sont la clé d’un recours solide.

- Ignorer l’OQTF aggrave la situation : vous risquez une reconduite à la frontière et une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF).

Comprendre la signification d’une OQTF

Définition et fondement juridique

L’article L.611-1 du CESEDA autorise le préfet à ordonner à un étranger de quitter la France lorsqu’il n’a plus le droit d’y résider légalement. L’OQTF n’est pas une sanction pénale mais une mesure administrative visant à mettre fin à une situation irrégulière. Elle peut notamment être prise après un refus de titre de séjour, un rejet de demande d’asile ou l’expiration d’un visa, et fixe un délai précis pour quitter le territoire français.

Les différents types d’OQTF

La loi distingue plusieurs formes d’OQTF :

- OQTF avec délai de départ volontaire : l’étranger dispose de 30 jours pour quitter la France.

- OQTF sans délai : dans les cas jugés urgents, le départ doit intervenir sous 48 heures (article L.612-1 du CESEDA).

- OQTF assortie d’une interdiction de retour (IRTF) : le préfet interdit à la personne de revenir sur le territoire pour une période déterminée (article L.612-6 du CESEDA).

Refus de séjour et OQTF : deux décisions liées

Le plus souvent, une OQTF suit un refus de séjour. L’article L.611-3 du CESEDA autorise le préfet à prendre simultanément une décision de refus et une mesure d’éloignement. Il est donc possible de contester ces deux décisions dans un seul et même recours bien qu’il s’agisse de décisions distinctes.

Par exemple, un étudiant étranger dont la demande de renouvellement de titre “étudiant” est rejetée peut recevoir le même jour un refus de séjour et une OQTF sans délai de départ volontaire.

Dans quels cas une OQTF est prononcée

- Refus de titre de séjour : c’est la situation la plus courante. L’étranger dépose une demande de titre (étudiant, salarié, vie privée et familiale…) et reçoit une décision de refus. Dans la majorité des cas, ce refus est immédiatement accompagné d’une OQTF.

- Contrôle d’identité par la police ou la gendarmerie : lors d’un contrôle, si la personne ne peut présenter ni visa ni titre de séjour, les services de l’État transmettent l’information à la préfecture, qui peut décider d’une OQTF dans les 48 heures suivantes.

- Placement en garde à vue ou procédure judiciaire : lorsqu’un étranger commet ou tente de commettre une infraction et qu’il est interpellé, la vérification d’identité peut révéler un séjour irrégulier. La préfecture émet alors une OQTF à l’issue de la garde à vue.

- Rejet d’une demande d’asile : après un refus définitif de l’OFPRA et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’administration prononce automatiquement une OQTF.

Dans tous les cas, la décision doit être motivée par écrit, signée par le préfet et notifiée officiellement (remise en main propre, courrier recommandé ou dépôt en centre de rétention).

Les 4 étapes à suivre après avoir reçu une OQTF

Le facteur vient de vous remettre un recommandé avec une OQTF, que faire ? Suivez attentivement ces différentes étapes :

1. Lire attentivement la décision

La première étape consiste à lire soigneusement la notification reçue. Elle précise le préfet signataire, la date de notification et les voies de recours. C’est cette date, et non celle de signature, qui déclenche le délai pour agir. Conservez toujours l’enveloppe ou le récépissé de remise : ils servent de preuve devant le tribunal administratif.

2. Contacter un avocat spécialisé en droit des étrangers

Le recours contre une OQTF est une procédure complexe, soumise à des règles strictes. Un avocat spécialisé en droit des étrangers peut vérifier la légalité de la décision, identifier les erreurs de droit et rédiger un recours solide. Son accompagnement est souvent déterminant pour obtenir la suspension ou l’annulation de la mesure d’éloignement.

3. Réunir les preuves et documents nécessaires

Un recours solide repose sur des preuves concrètes. Il faut rassembler tous les justificatifs prouvant votre résidence, votre activité professionnelle ou vos attaches familiales : fiches de paie, attestations d’employeur, certificats de scolarité, actes d’état civil. Les documents étrangers doivent être traduits en français par un traducteur assermenté. Un dossier complet renforce votre défense.

4. Préparer la rédaction du recours en respectant les délais légaux

Le recours doit être rédigé de manière claire et structurée, avec des arguments juridiques précis et des pièces jointes numérotées. Vous devez prouver une erreur de droit, une atteinte disproportionnée à votre vie privée ou familiale, ou une irrégularité de procédure. Le respect du délai légal est impératif : un recours hors délai est automatiquement rejeté.

Peut-on rester en France pendant la procédure ?

L’article L.512-1 du CESEDA précise que le dépôt d’un recours dans les délais a un effet suspensif : l’administration ne peut pas exécuter l’OQTF avant que le juge administratif ne se soit prononcé. Cela signifie que vous pouvez rester sur le territoire tant que votre recours est en cours d’instruction.

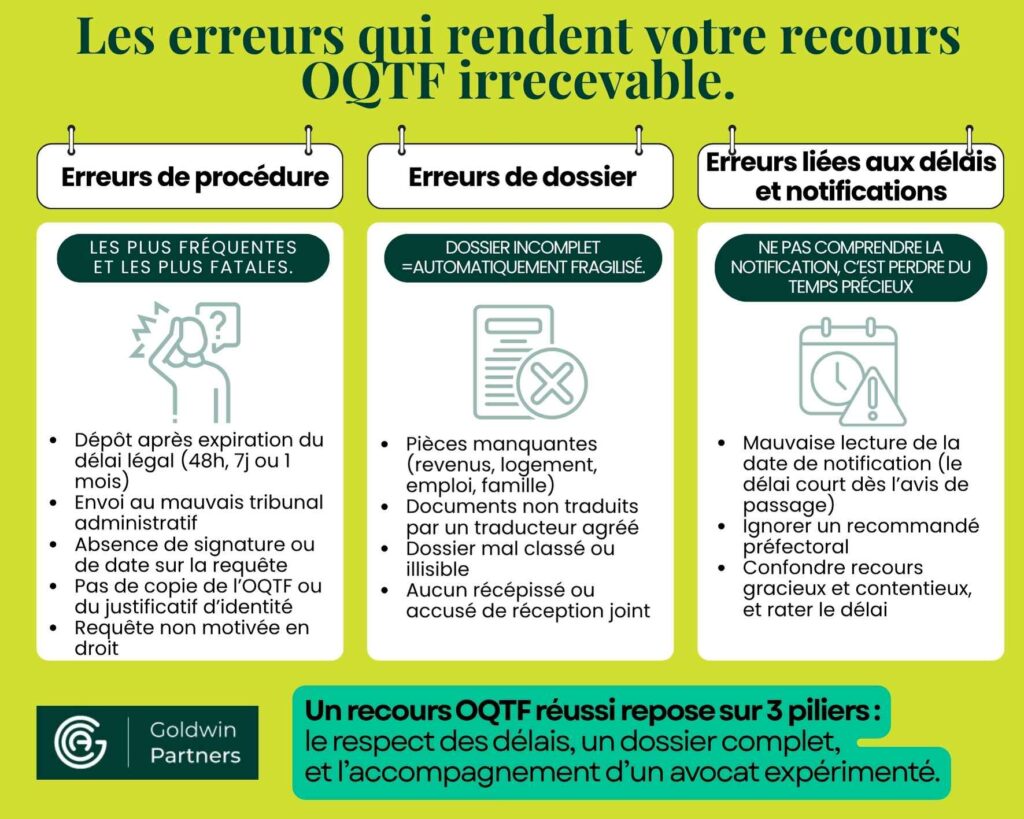

Les erreurs fatales à éviter dès réception

Quels sont les délais pour agir contre une OQTF ?

Les délais de recours contre une OQTF varient selon le type de décision rendue par la préfecture. Chaque situation impose une vigilance extrême : le délai de contestation est court, le délai de réponse du tribunal limité, et le délai d’instruction peut différer selon les juridictions. Il est donc crucial de bien comprendre dans quel cadre vous vous trouvez dès la notification de l’OQTF.

L’OQTF classique, avec ou sans délai de départ volontaire : 1 mois pour agir

C’est le cas le plus fréquent. Le préfet accorde un délai de départ volontaire de 30 jours, pendant lequel l’étranger peut quitter la France de son propre chef. Ce délai ouvre aussi la possibilité d’introduire un recours gracieux auprès du préfet ou un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

Le délai de notification de la décision (date de réception ou de remise en main propre) marque le point de départ du recours. Passé Le délai d’1 mois, la mesure devient exécutoire et la préfecture peut ordonner l’éloignement du territoire.

Le délai de recours démarre dès la date d’avis de passage du recommandé, pas au moment où vous récupérez le courrier.

Ne pas aller chercher la lettre ne suspend pas le délai : la notification est juridiquement réputée faite.

Ignorer le recommandé, c’est simplement perdre de précieuses heures pour agir.

Les recours possibles contre une OQTF

Contester une obligation de quitter le territoire français c’est faire valoir un droit essentiel : celui de se défendre face à une décision administrative qui peut bouleverser toute une vie. Trois types de recours sont prévus par la loi : gracieux, hiérarchique et contentieux.

Ils diffèrent par leur nature et leur autorité de destination, mais tous exigent une rédaction rigoureuse, une parfaite maîtrise du droit et, dans la majorité des cas, l’appui d’un avocat spécialisé en droit des étrangers. Ces procédures sont techniques : un mot oublié, une pièce manquante ou un argument mal formulé peuvent suffire à faire rejeter le dossier.

Le recours gracieux

Le recours gracieux consiste à demander au préfet qui a pris la décision de revenir sur celle-ci. Il doit être formulé par écrit, motivé par des arguments de droit ou de fait, et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles. Bien que son efficacité soit limitée, il peut avoir du sens lorsqu’un élément nouveau change la situation de la personne concernée.

Exemple : un salarié étranger reçoit une OQTF après un refus de titre de séjour. Quelques semaines plus tard, il signe un nouveau contrat de travail. Son avocat rédige un recours gracieux en joignant le contrat pour demander un réexamen du dossier.

Ce recours ne suspend pas l’exécution de l’OQTF, mais il peut démontrer la bonne foi du demandeur et appuyer un futur recours devant le tribunal administratif.

Le recours hiérarchique

Le recours hiérarchique s’adresse directement au ministre de l’Intérieur. Il vise à contester la décision du préfet auprès de l’autorité supérieure, en exposant les irrégularités de droit ou les erreurs d’appréciation commises. Ce recours doit être envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, accompagné de tous les documents justificatifs et d’une argumentation juridique claire.

Exemple : un étranger malade voit son dossier rejeté malgré un avis médical favorable. Son avocat adresse un recours hiérarchique au ministre de l’Intérieur, accompagné d’un rapport médical détaillé, pour obtenir un réexamen du dossier et faire valoir ses droits au séjour pour raison de santé.

Ce recours ne suspend pas la mesure d’éloignement, mais il peut renforcer la défense du demandeur, notamment en cas de saisine parallèle du tribunal administratif. L’appui d’un avocat est essentiel pour construire une argumentation solide et conforme au CESEDA.

Le recours contentieux

Le recours contentieux est la voie principale et la plus déterminante pour contester une OQTF. Il consiste à saisir le tribunal administratif compétent afin de demander l’annulation de la décision préfectorale. Le juge vérifie alors la légalité de la mesure : compétence du préfet, respect de la procédure, proportionnalité de la décision, prise en compte de la situation personnelle et familiale.

Exemple : un père d’enfant français reçoit une OQTF malgré la scolarisation de son enfant et la stabilité de sa vie familiale. Son avocat invoque une atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Le tribunal suspend la décision et ordonne un réexamen du dossier.

Le recours contentieux, s’il est bien rédigé et argumenté, peut non seulement conduire à l’annulation de l’OQTF, mais aussi à une injonction faite au préfet de délivrer un titre de séjour.

C’est pourquoi un accompagnement professionnel est fortement recommandé pour garantir la solidité juridique du dossier et vous aider à annuler une décision administrative abusive.

Comment rédiger et déposer un recours

Un recours doit comporter :

- vos informations personnelles et la copie intégrale de la décision ;

- l’exposé des faits, signé de votre main ;

- les arguments juridiques (articles du CESEDA, droit européen, principes constitutionnels) ;

- les pièces justificatives numérotées.

Le recours se dépose soit au greffe du tribunal administratif, soit par courrier recommandé. Une copie doit être conservée avec l’accusé de réception. Si vous ne disposez pas de ressources suffisantes, vous pouvez demander l’aide juridictionnelle (loi n°91-647 du 10 juillet 1991).

Besoin d’une assistance immédiate ? Le cabinet G-Partners, expert en droit des étrangers et en droit public, prépare et dépose votre recours devant le tribunal administratif dans les délais légaux.

Le rôle décisif de l’avocat dans la contestation d’une OQTF

L’accompagnement d’un avocat dans un recours contre une OQTF n’est pas obligatoire mais la procédure étant tellement technique et complexe, son aide est précieuse dans la réussite de vos démarches. Un avocat en droit des étrangers ne se contente pas de rédiger une requête. Il construit une stratégie de défense adaptée à votre situation, en s’appuyant sur les textes de loi et la jurisprudence récente. Son accompagnement peut être déterminant pour obtenir l’annulation de la mesure d’éloignement.

Un accompagnement indispensable

L’avocat vérifie la légalité de la décision, la compétence du préfet, le respect de la procédure de notification et les droits de la défense. Il prépare un mémoire argumenté fondé sur les articles du CESEDA, la CEDH et la Constitution française. Il assiste également le requérant à l’audience devant le juge administratif, en exposant les éléments humains et familiaux du dossier.

Pourquoi choisir G-Partners

Le cabinet G-Partners dispose d’une équipe d’avocats exclusivement dédiée au droit des étrangers. Chaque dossier fait l’objet d’une analyse juridique précise. Le cabinet intervient à Paris et dans toute la France et assure la rédaction du recours, la plaidoirie et le suivi après décision.

Grâce à une veille constante sur la jurisprudence administrative, G-Partners anticipe les arguments les plus efficaces devant les tribunaux.

Contactez dès aujourd’hui le cabinet G-Partners pour défendre votre droit de rester en France.

Cas particuliers : étudiants, salariés et familles

Les OQTF touchent des profils variés : étudiants, salariés, familles, demandeurs d’asile. Chaque situation obéit à des règles spécifiques, mais toutes reposent sur le principe du droit à la défense.

OQTF et étudiants étrangers

Les étudiants peuvent faire l’objet d’une OQTF après un échec universitaire ou un refus de renouvellement de titre “étudiant”. Dans ce cas, il est essentiel de démontrer la continuité du parcours d’études ou la perspective professionnelle concrète.

Exemple : un étudiant ayant trouvé un stage dans une entreprise française peut prouver son insertion et contester l’OQTF pour erreur d’appréciation (article L.611-1 CESEDA).

OQTF et salariés étrangers

Lorsqu’un étranger titulaire d’un contrat de travail perd son titre, l’administration peut prononcer une OQTF. Le recours peut alors s’appuyer sur la stabilité professionnelle et les cotisations versées. Cela peut être le cas d’un ouvrier employé depuis trois ans dans la même société qui peut invoquer une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale s’il vit en France avec ses enfants scolarisés.

OQTF et vie familiale

L’article 8 de la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme) protège le droit à une vie familiale normale. Une OQTF prononcée contre un parent d’enfant français ou un conjoint de Français peut être annulée si elle porte une atteinte disproportionnée à ce droit.

OQTF après rejet de demande d’asile

Lorsqu’une demande d’asile est définitivement rejetée par la CNDA (Cour nationale du droit d’asile), la préfecture peut émettre une OQTF à l’issue d’un délai de quinze jours. L’avocat peut invoquer des risques de traitements inhumains en cas de retour dans un pays en guerre par exemple (article 3 de la CEDH).

Après le recours : quelles conséquences ?

Une fois le recours déposé, deux scénarios se présentent : l’annulation de la décision ou son maintien.

Si le recours est accepté

L’annulation de l’OQTF signifie que l’étranger retrouve son droit de séjourner en France. Le préfet doit alors réexaminer la situation et, le cas échéant, délivrer un nouveau titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour. L’administration ne peut pas prendre une nouvelle OQTF sur le même fondement sans éléments nouveaux.

Si le recours est rejeté

Le maintien de la décision signifie que l’étranger doit quitter la France. L’administration peut alors exécuter la mesure, parfois en plaçant la personne en centre de rétention administrative (articles L.731-1 et suivants CESEDA).

Toutefois, un appel est possible devant la cour administrative d’appel . Le juge peut encore suspendre l’exécution si de nouveaux éléments apparaissent.

Conséquences d’une OQTF non contestée

Ne pas contester une OQTF revient à accepter la mesure. Passé le délai, l’administration peut procéder à l’éloignement forcé, assorti d’une interdiction de retour. Cette situation complique toute future demande de visa ou de régularisation.

Conclusion, ne laissez pas passer le délai

Face à une OQTF, chaque minute compte. Vous disposez de 48 heures, 7 jours ou 1 mois selon votre situation pour agir — au-delà, la mesure devient exécutoire et peut conduire à une assignation à résidence ou à un placement en rétention.

Ne restez pas seul : un recours bien rédigé peut suspendre l’OQTF, éviter un renvoi et obtenir un réexamen de votre situation. Le cabinet G-Partners, expert en droit des étrangers, vous accompagne immédiatement pour préparer votre dossier, justifier votre appel et défendre vos droits avant qu’il ne soit trop tard.

Questions fréquentes sur les recours OQTF

Que se passe-t-il si je ne quitte pas le territoire après le délai de 30 jours ?

Passé le délai d’1 mois, l’OQTF devient exécutoire : le préfet peut ordonner une reconduite à la frontière ou un placement en rétention administrative. Rester en France après une OQTF expose à une interdiction de retour sur le territoire (IRTF) et complique toute future régularisation. Le non-respect de l’ordre préfectoral est considéré comme un manquement grave. Avant toute mesure d’éloignement, il est donc crucial de consulter un avocat pour déposer une demande d’annulation ou un réexamen de la situation.

Une assignation à résidence ou un placement en centre de rétention administrative empêche-t-il le recours ?

Non, ni l’assignation à résidence ni le placement en centre de rétention ne suppriment le droit de former un recours devant le juge administratif. Toutefois, les délais sont extrêmement courts et exigent une stratégie juridique immédiate. Vous restez assigné ou placé sous contrôle de l’ordre public, mais le recours peut suspendre l’exécution de l’OQTF. Il est recommandé de préparer un dossier complet et d’être accompagné par un avocat pour réunir les documents et solliciter la suspension de la mesure.

Peut-on travailler ou bénéficier de l’aide médicale pendant la procédure de recours ?

Pendant la procédure de recours, vous pouvez bénéficier de l’aide médicale d’État (AME), mais vous ne pouvez pas exercer une activité professionnelle sauf autorisation exceptionnelle du préfet. Si vous êtes résidant en situation irrégulière, le récépissé de recours ne vaut pas droit au travail. Il faut donc éviter tout emploi non déclaré qui pourrait compromettre vos chances de succès.

En revanche, vous pouvez solliciter un réexamen de votre dossier si votre situation familiale ou médicale évolue.

Peut-on rester en France pendant le recours ?

Oui, à condition que le recours soit déposé dans le délai prévu. L’article L.512-1 du CESEDA garantit l’effet suspensif du recours contentieux.

Est-il possible de revenir en France après une mesure d’éloignement ou une interdiction de retour ?

Le retour sur le territoire français dépend de la durée de l’OQTF et des motifs de l’interdiction de retour (IRTF). Dans certains cas, il est possible de solliciter une levée anticipée en prouvant un changement de situation : mariage, naissance, enfant mineur à charge ou intégration professionnelle. Cette demande de réexamen, adressée au préfet ou au ministère de l’Intérieur, doit être accompagnée d’un dossier complet. Un avocat en droit de l’immigration peut vous aider à préparer la stratégie la plus efficace pour retrouver une autorisation d’entrée en France.